我叫阿黑,这不是我的本名,由于长得黑,却成了这1两年来在路上被他人称呼最多的名字。

最初的理由很简单,只是被公司的同事拖着看了1场《后会无期》,当时他正好失恋,我陪他看了1整夜的电影。1夜以后,他迎着初升的太阳,收起了所有的不甘与心痛,而我却踏上了旅途。

不知道为何,本来预计的短时间出游,结果成了1场漫无目的旅行。

旅行其实不是我所期望的,但始终没法从中停下来。

父母的电话,我也是拒多接少,不是不想接,而是不敢。

想停下来么?

不甘心。顶着压力,出来了1两年,结果却1无所获。之前生活在两点1线的轨道上,我总在想,如果能够有机会多出去走走、与更多的人接触、看更多的风土人情,空想御风而行,那是别样的自由。

世界总是残暴的,不管如何寻觅,路上的我,照旧没有找到属于生活意义。

自由,或许对我来讲其实不是那末简单,路途中的我有时会向着太阳张开自己的手掌,听凭风从指缝间划过。自由,在我被阳光刺痛着几近睁不开眼的视野里逝去着。

其实,在1些较为热烈的旅游区,1天走下来总会接到几个帮忙拍照的要求,而我也基本上来者不拒。

但有1天,我却碰到了1个奇怪的女孩,她提了1个奇怪的要求。

那1天,有1个双手拄着登山杖步履盘跚的女孩叫住了我。

她很白,和我的黑映衬在1起,几近成了两个极端。这类白其实不像1个长时间旅行在外的人,明显她只是处于1年中少有的几次的出游当中,与我完全不同。并且让我感到好奇的是这里是平原地带的景区,女孩手中的登山杖显得有些过剩。

“有甚么需要我帮忙吗?”由于叫住我后她1直迟疑着不说话,我便报以微笑,但可能在她眼中,我的笑容只是为了露出我全身唯1洁白的牙齿吧。

明显,她并没有注意到这么多,也没发觉出很久没有和女孩子近距离接触过的我的拘束与紧张。她递给了我1个黑色的包,包里是1台索尼的DV。

我没有接,由于我其实不知道她想要我做甚么?

这些年,行走在外,人也和简单背道而驰起来。

“可以拿着DV,帮我拍1下这个地方吗?”她又拿出了1份当地的旅游地图,地图上用红笔圈出了几个旅游景点,有些是我去过的,有些是我没有到过的,而她用手指指着的地方,恰好是我今天要去的。

我本来想谢绝的,但终究还是答应了。没有缘由,也不想知道缘由。

最后,我带着电量几近贴底的DV回到了女孩身旁,手也由于举着它变得异常酸痛。

女孩回报了我1个几近快要成为90度直角的鞠躬,并且开始在路上和我有1句没1句的聊了起来,我才知道,原来她出过1次车祸,腿骨再也没法康复如初,不能长途跋涉,很多偏僻的景区,就只能靠他人拍下的视频来体验了。

模糊只记得那天我们聊了好久,直到夕阳把我们的影子拉的老长,变得不分彼此,变得和地平线融为1体。

几天后,女孩离去,回到自己循序渐进的生活中;而我,则是无计划、无目的的飘到下1个地方。

女孩很快成了我生命中的过客,关于她的记忆和我所寻求的自由1样开始逝去,唯1留下的是我养成了1个新的习惯,用录制装备记录下旅行中的各个方面,想到路上1直拿着DV会很累,我从途经驴友的谈话里了解到了1种10分方便的装备。

那是1个智能头盔,有着2K分辨率视频录制的功能,可以连续拍摄高清视频长达180分钟,我要的正是这类可以随性、毫无拘束感的自由。它还用着和诺基亚手机同级的材料,在野外的时候,这样的坚固是保命的关键。但是,它才刚刚开始众筹,我还需要等待。旅途的时间,1向说慢也慢,说快也快,而我有足够的耐心。

旅途仍然继续,只是我觉得自由开始具象化起来。

有时候我会在晚上反复看着白天录下的视频,就好象自由是那翩翩的凤蝶,我用网罩将她捉了回来,做成了永久的标本,占为己有。

我的路途还在继续,丝毫没有停下的迹象。

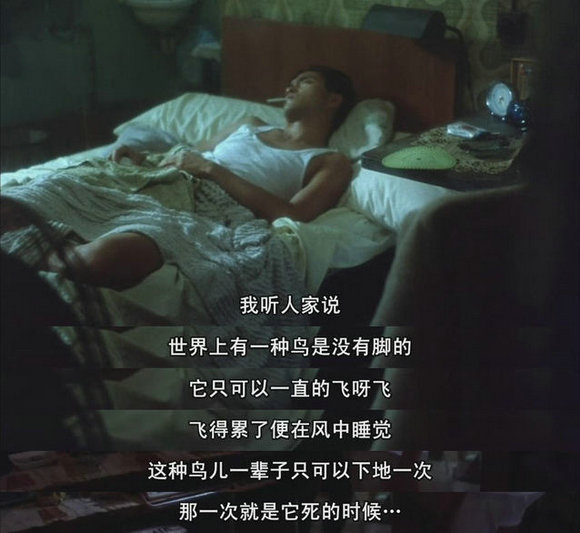

听人家说,世界上有1种鸟,可以1直飞呀飞,这类鸟儿1辈子只可以下地1次,那1次就是它死的时候。那如果,那只落了地的鸟儿,并没有死呢?又也许,它的死其实不是由于老了,羽翼衰退,而是由于落了地再也没法飞起的悲痛呢……

(责任编辑: HN666)

(责任编辑: HN666)